নিজের ব্যাগ ঘেঁটে ম্যালেরিয়া পরীক্ষার একটা কিট বার করলেন তিনি। ওষুধ, স্যালাইনের বোতল, আয়রন বড়ি, ইনজেকশন, রক্ত-চাপ মাপার যন্ত্র ইত্যাদি নানান জিনিসে ঠাসা ব্যাগটি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যে মহিলার পরিবার, তিনি ধুম জ্বরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছেন, পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁর ম্যালেরিয়াই হয়েছে।

আর এক দফা ব্যাগ হাতড়ানোর পালা শুরু হল — এবার শিরায় দেওয়ার মতো ৫০০ এমএল ডেক্সট্রোজ স্যালাইনের খোঁজে। পাওয়ামাত্র তিনি লাফিয়ে উঠে পড়লেন ওই অসুস্থ মহিলার খাটে, অসামান্য দ্রুততায় ছাদের কড়ি বরগায় কায়দা করে একটি দড়ি চালান করে দিয়ে তার সঙ্গে বেঁধে ফেললেন বোতলটি।

৩৫ বছরের জ্যোতিপ্রভা কিসপোট্টা বিগত ১০ বছর ধরে ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার তথা সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন, অথচ তিনি চিকিৎসক নন, এমনকি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্সও নন। তিনি কোনও সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত নন। তা সত্ত্বেও এই ওরাওঁ যুবতীই, পশ্চিম সিংভূমের আদিবাসী-প্রধান গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রথম ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ ভরসা। কারণ এই গ্রামগুলিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নামে যে কাঠামোর অস্তিত্ব আছে তা শুধু নামেই!

আঞ্চলিক সমীক্ষা অনুযায়ী, হাতুড়ে চিকিৎসক (আরএমপি), যাঁরা গ্রামীণ ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহকারীদের ৭০ শতাংশ — তাঁদেরই একজন জ্যোতি। নাম আরএমপি হলেও এঁদের নথিভুক্ত চিকিৎসক (রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার) ভাবলে ভুল হবে, এঁরা হলেন রুরাল মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার — কোথাও কোথাও ঝোলাওয়ালা ডাক্তার নামেই পরিচিত তাঁরা। গ্রামীণ ভারতে এভাবে সমান্তরাল বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা চালানো ব্যক্তিদের অবশ্য প্রাজ্ঞজনেরা অবজ্ঞা ভরে বিভিন্ন লেখাপত্তরে হাতুড়ে বলেই উল্লেখ করেন আর সরকারি স্বাস্থ্য নীতি তাঁদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পড়ে যায় দোটানায়।

বেশিরভাগ সময়েই আরএমপিদের নাম কোনও মেডিক্যাল কাউন্সিলে নথিভুক্ত করা থাকে না। কেউ কেউ হয়তো হোমিওপ্যাথ বা ইউনানি চিকিৎসক হিসাবে নথিভুক্ত আছেন কিন্তু যে ওষুধ তাঁরা দেন, তা অ্যালোপ্যাথিক।

কর্মহীন গ্রামীণ চিকিৎসক কাউন্সিল নামে একটি বেসরকারি সংস্থা, যেটি নাকি বিহার সরকারের অধীনে নথিভুক্ত ছিল, অ্যালোপ্যাথ আরএমপি হিসাবে সেটির শংসাপত্র আছে জ্যোতির। সেখানে তিনি ছয় মাসের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ১০,০০০ টাকা দিয়ে। সেই সংস্থাটি আবার এখন উঠেও গেছে।

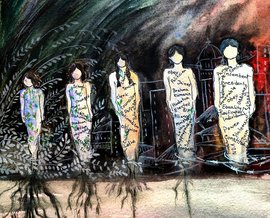

বাঁদিকে: পশ্চিম সিংভূমের বোরোটিকা গ্রামের এক ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মহিলাকে ডেক্সট্রোস স্যলাইন দিচ্ছেন জ্যোতি প্রভা কিসপোট্টা। ডানদিকে: কর্মহীন গ্রামীণ চিকিৎসক কাউন্সিলের দেওয়া পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রকল্পের শংসাপত্র হাতে জ্যোতি

*****

বোতলটি শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করে জ্যোতি রোগীর বন্ধুকে কিছু ওষুধ বুঝিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপর আমরা হেঁটে তাঁর বাইকের কাছে পৌঁছালাম — রাস্তা খারাপ বলে হাঁটা পথে ২০ মিনিট দূরত্বে রাখা ছিল বাইকটি।

পশ্চিম সিংভূম খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ, কিন্তু পরিকাঠামোর নিদারুণ অভাবসহ আছে হাসপাতাল, পরিস্রুত পানীয় জল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক সুবিধার চরম অপ্রতুলতা। রাষ্ট্র বনাম মাওবাদী রণক্ষেত্র, এই পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চলই জ্যোতির আবাসস্থল। এখানে যে অল্পকিছু সড়কপথ আছে তারও দেখভাল হয় না আর মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা নেই বললেই চলে। অনেক সময়েই দরকারে অন্য কোনও গ্রামে তাঁকে হেঁটেই যেতে হয়। খুব জরুরি প্রয়োজনে গ্রামবাসীরা সাইকেলে করে তাঁকে নিয়ে যেতে লোক পাঠান।

পশ্চিম সিংভূম জেলার গৈলকেরা ব্লকে যাওয়ার সরু পথের ধারে বোরোটিকা গ্রামে একটি মাটির বাড়িতে থাকেন জ্যোতি। এই চিরাচরিত আদিবাসী বাড়িটির মাঝের ঘরটির চারিধার বারান্দায় ঘেরা। বারান্দার একটি অংশের খানিক রদবদল করে রান্নাঘর তৈরি হয়েছে। গ্রামে বিদ্যুৎ এই আছে তো এই নেই, ফলে বাড়িটি অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থাকে।

এই গ্রামের আদিবাসী বাড়িগুলিতে জানালা নেই বলে মানুষ দিনের বেলাও ঘরের কোণে টর্চ বা লণ্ঠন জাতীয় কিছু একটা জ্বালিয়ে রাখেন। তাঁর স্বামী, ৩৮ বছর বয়সী সন্দীপ ধনভরও পেশায় আরএমপি। ৭০ বছর বয়সী প্রৌঢ়া মা জুলিয়ানি কিসপোট্টা, আট বছরের ভাইপো, জনসন কিসপোট্টা ও স্বামী সন্দীপের সঙ্গে এই বাড়িতে জ্যোতির সংসার।

এক সাইকেল আরোহী এসে জ্যোতির খোঁজে হাজির হওয়া মাত্র তিনি খাওয়া ফেলে নিজের ব্যাগ কাঁধে ছুটলেন তাঁর সঙ্গে। মেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করায় তাঁর মা জুলিয়ানি সাদরি ভাষায় চেঁচিয়ে বললেন, “ভাতটা অন্তত খেয়ে যা!” জ্যোতির উত্তর, “আমাকে এক্ষুনি ওদের দরকার। খাবার তো আমি যে কোনও জায়গায় পেয়ে যাব। কিন্তু রোগীর দরকারটা তো আগে, না কি!” দরজার বাইরে এক-পা রেখে তিনি কথা বলছিলেন মায়ের সঙ্গে। এই বাড়িতে এটাই নিত্যদিনের দৃশ্য।

বাঁয়ে: হেরতা পঞ্চায়েত এলাকায় বোরোটিকা গ্রামে জ্যোতির মাটির বাড়ি। ডানদিকে: রাঙ্গামাটি গ্রামের জনৈক অধিবাসী জ্যোতিকে রোগীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছেন

বোরোটিকা, হুতুহুয়া, রাঙ্গামাটি, রোমা, কান্দি, ওসাঙ্গি সহ হেরতা পঞ্চায়েত এলাকার ১৬টি গ্রাম জুড়ে কাজ করেন জ্যোতি। সবকটা গ্রামই ১২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। প্রতিক্ষেত্রেই তাঁকে খানিকটা পথ পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতে হয়। এছাড়াও রুধিকোচা বা রোবকেরার মতো অন্যান্য পঞ্চায়েতের মহিলারাও তাঁকে ডেকে পাঠান।

*****

কঠিন পরিস্থিতিতে, জ্যোতি কেমনভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সেই কথা বোরোটিকায় নিজের বাড়িতে বসে বলতে গিয়ে ৩০ বছর বয়সী গ্রেসি এক্কা জানালেন, “২০০৯ সালে আমার পেটে প্রথম বাচ্চা আসে। বাচ্চাটা জন্মায় মাঝরাতে। সেই সময় আমার শাশুড়ি ছাড়া আমার পাশে একমাত্র জ্যোতিই ছিল। বাচ্চা হওয়ার পর আমার সাংঘতিক পেটের অসুখ হয়। দুর্বলতায় আমি জ্ঞান হারাই। সেই পুরো সময়টা জ্যোতিই আমার দেখাশোনা করেছিল।”

গ্রেসির মনে আছে যে তখন না ছিল এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার কোনও যানবাহন আর না ছিল ভালো রাস্তা। জারানতি হেমব্রম নামে শহরের এক সরকারি নার্সের সঙ্গে গ্রেসিকে ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে চাইবাসায় না পাঠানো অবধি জ্যোতি স্থানীয় জড়িবুটি দিয়েই অবস্থা সামাল দিচ্ছিলেন। এই নতুন মায়ের পাক্কা এক বছর সময় লেগেছিল আবার উঠে দাঁড়াতে। গ্রেসির কথায়, “বুকের দুধ দিতে পারে গ্রামের এমন মায়েদের কাছে জ্যোতিই তখন আমার বাচ্চাকে নিয়ে যেত দুধ খাওয়াতে। ওকে ছাড়া আমার বাচ্চাটা প্রাণে বাঁচত না।”

গ্রেসির স্বামী, ৩৮ বছর বয়সী, সন্তোষ কচ্ছপ জানালেন যে গ্রামে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে যেখানে সপ্তাহে একদিন একজন নার্স বসেন। একেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গ্রেসির বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে, তার উপর আবার সেখানে কোনও পরিষেবাই পাওয়া যায় না। তিনি আরও বললেন, “ওই নার্স গ্রামে থাকে না। এসে গ্রামের মানুষদের জ্বরের মতো ছোটোখাটো রোগ-বালাই দেখেশুনে চলে যায়। নার্সের প্রতিদিন একটি করে রিপোর্ট পাঠাবার কথা কিন্তু গ্রামে ইন্টারনেট ব্যবস্থা নেই। কাজেই এখানে থাকতেও পারে না। জ্যোতি যেহেতু গ্রামেই থাকে তাই ওর উপরেই আমাদের ভরসা বেশি।” গর্ভবতী মহিলারা পিএইচসিতে যান না। বাড়িতে বাচ্চার জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা জ্যোতির উপরেই নির্ভর করেন।

এখনও অবধি সারা জেলায় গ্রামে পরিষেবা দেয় এমন একটিও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। গৈলকেরা ব্লক হাসপাতালটি বোরোটিকা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আর আনন্দপুর ব্লকে সদ্য গড়ে ওঠা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ১৮ কিলোমিটার দূরে। ১২ কিলোমিটার ব্যাপী একটি পথ বোরোটিকা থেকে সেরেঙ্গদা হয়ে সোজা চলে যায় কোয়েল নদী অবধি। গ্রীষ্মকালে মানুষ পায়ে হেঁটে এই অগভীর নদীটি পার হয়ে আনন্দপুর পৌঁছে যেতে পারেন। কিন্তু ভরা বর্ষায় নদী যখন ফুলে ফেঁপে ওঠে তখন হেরতা পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামের মানুষ আনন্দপুর যেতে একটি বিকল্প পথ ধরেন — সেই পথটি আরও ৪ কিলোমিটার লম্বা। মাঝে মাঝে পিচের জোড়াতাপ্পি দেওয়া একটি ১০ কিলোমিটার পাথুরে কাঁচা রাস্তা জঙ্গল হয়ে, নদী থেকে আনন্দপুর অবধি চলে গেছে।

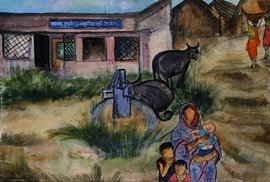

বাঁদিকে: বোরোটিকা গ্রামের গ্রেসি এক্কা বললেন, ‘বুকের দুধ দিতে পারে গ্রামের এমন মায়েদের কাছে জ্যোতিই তখন আমার বাচ্চাকে নিয়ে যেত দুধ খাওয়াতে। ওকে ছাড়া আমার বাচ্চাটা বাঁচত না’। ডানদিকে: পরিষেবার সুযোগ-সুবিধাহীন বোরোটিকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সরকারি নার্সরা এখানে সপ্তাহে একদিন আসেন

চক্রধরপুর শহর অবধি যাওয়ার জন্য আগে একটা বাস চালু ছিল কিন্তু একটি দুর্ঘটনার পর সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা সাইকেল অথবা মোটরবাইক ব্যবহার করেন আর না হলে হেঁটে যেতেই বাধ্য হন। কিন্তু গর্ভবতীদের পক্ষে এইভাবে যাতায়াত প্রায় অসম্ভব। তার উপর আবার আনন্দপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কেবল স্বাভাবিক প্রসবই (নর্মাল ডেলিভারি) হতে পারে। প্রসবে কোনও জটিলতা থাকলে বা অস্ত্রোপচার দরকার হলে তবে আরও ১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যেতে হয় মনোহরপুর অথবা রাজ্য পেরিয়ে ওড়িশার ৬০ কিলোমিটার ভিতরে রাউরকেল্লায়।

জ্যোতির কথায়, “ছোটোবেলা থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি যে অসুস্থ হলে মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি অসহায় হয়ে পড়ে। পুরুষরা সবাই কাজকর্মে শহরে চলে যায়। শহর আর হাসপাতাল, দুই-ই গ্রাম থেকে অনেক দূরে আর নিজেদের স্বামীদের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময়েই অসুস্থ মহিলাদের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। তাছাড়া স্বামী গ্রামে থাকলেও মহিলাদের বিশেষ লাভ হয় না কারণ তারা তো মদ খেয়ে গর্ভবতী বউকেও পেটাতে ছাড়ে না,” তিনি বললেন।

“আগে এই অঞ্চলে একজন দাইমা ছিলেন। সন্তান প্রসবকালে তিনিই ছিলেন মহিলাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু, গ্রামের একটা মেলার সময়ে নেহাতই ঈর্ষার বশে তাঁকে কে যেন মেরে ফেলে। তারপর থেকে আর ওই কাজ জানা কেউ এই গ্রামে নেই,” বললেন জ্যোতি।

প্রতি গ্রামে একজন অঙ্গনওয়াড়ি সেবিকা আর একজন সাহিয়া আছেন। সেবিকার কাজ সদ্যজাতদের রেকর্ড রাখা, সন্তানসম্ভবা আর স্তন্যদানকারী মা আর শিশুদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখা। আর সাহিয়ার কাজ গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু তাঁর থাকা খাওয়া যাতায়াতের খরচ বহন করতে হয় মহিলার পরিবারকেই। এই কারণে সাহিয়াকে না ডেকে মানুষ জ্যোতিকেই ডাকেন কারণ বাড়ি আসার জন্য জ্যোতি আলাদা করে কোনও অর্থ দাবি করেন না; তিনি কেবল ওষুধের খরচটুটুকুই নেন।

বর্ষা-নির্ভর চাষাবাদ আর জনমজুরি করা মানুষেরা সেই খরচটুকু করতেও বেগ পান। পশ্চিম সিংভূমের গ্রামীণ জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ কৃষিশ্রমিক বা অস্থায়ী শ্রমিকের পেশায় নিযুক্ত (২০১১ জনগণনা)। বেশিরভাগ পরিবারের পুরুষেরা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অথবা কর্ণাটকে চলে যান মজুরি করতে।

বাঁদিকে: পশ্চিম সিংভূমের আদিবাসী গ্রামের রাস্তাগুলির কোনও দেখভাল হয় না। বেশিরভাগ সময়েই জ্যোতিকে হেঁটেই পৌঁছাতে হয় অন্যান্য গ্রামে। ডানদিকে: সোঁতার মধ্যে দিয়ে একটি পাথুরে রাস্তা পেরিয়ে জ্যোতিকে যেতে হয় হেরতা গ্রামে। বর্ষাকালে এই সোঁতা হেঁটে পার হওয়া কঠিন

*****

নীতি আয়োগের জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিম সিংভূমের গ্রামীণ মানুষ, অর্থ-ভিত্তিক সূচকের বাইরেও, ‘বহুমাত্রিক বঞ্চনার শিকার’। বহু অর্থ ব্যয় করে বিনামূল্যের সরকারি পরিষেবা গ্রহণ আর আরএমপিদের দেওয়া মহার্ঘ্য ওষুধ গ্রহণ করার মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হয় এই মানুষদের —জ্যোতিদের কাছ থেকে বড়ো অঙ্কের টাকা খরচ করে ওষুধ নেওয়ার সুবিধা এই যে লম্বা সময় জুড়ে কিস্তিতে কিছু কিছু করে তাঁদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিলেও চলে।

দ্রুত চিকিৎসা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার, জেলা হাসপাতালগুলিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে মমতা বাহন ও সাহিয়াদের নিয়ে কল সেন্টার জাতীয় কিছু বিনামূল্যের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে। “মানুষ একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করে মমতা বাহনকে ডাকতে পারে,” সন্তানসম্ভবা মহিলাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার যানবাহন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জানালেন জ্যোতি। “কিন্তু ওই গাড়ির চালক যদি বোঝে যে সেই মহিলার বাঁচার আশা কম তাহলে অনেক সময়েই সে গাড়ি নিয়ে যেতে চায় না। কারণ গাড়িতেই যদি মহিলাটির মৃত্যু হয় তাহলে সেই চালক জনরোষের শিকার হয়।”

অন্যদিকে জ্যোতি মহিলাদের বাড়িতেই প্রসব করতে সাহায্য করে ৫,০০০ টাকা নেন। বাজারে যে স্যালাইনের বোতল ৩০ টাকায় বিক্রি হয় তার জন্য জ্যোতি নেন ৭০০-৮০০ টাকা। স্যালাইন ছাড়া ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য অন্তত ২৫০ টাকা লাগে, নিমোনিয়ার জন্য লাগে ৫০০-৬০০ টাকা আর টাইফয়েড বা জন্ডিসের জন্য লাগে ২,০০০-৩,০০০ টাকা। মাস গেলে জ্যোতির হাতে আসে প্রায় ২০,০০০ টাকা। তিনি জানালেন এর মধ্যে অর্ধেক ওষুধ কিনতেই খরচ হয়ে যায়।

প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের ২০০৫ সালের একটি রিপোর্ট গ্রামীণ ভারতে ওষুধ কোম্পানি আর বেসরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে একটি অশুভ আঁতাত আছে বলে উল্লেখ করেছিল। রিপোর্টটি বলছে, “প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলি যখন ওষুধের অভাবে ভুগছে তখন নজরদারি ব্যবস্থার অভাবের সুযোগে এই রাক্ষুসে ওষুধের বাজার, অনেক সময়ে চিকিৎসকদের অসাধু চিকিৎসাকর্মকে সহায়তা করে ওই ওষুধের সমতুল অর্থ মানুষের কাছ থেকে শুষে নেয়।”

বাঁদিকে: বাড়িতে নিজের কাজ করার জায়গায় জনৈক রোগীকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন জ্যোতি। ডানদিকে: একজনের দ্রুত ম্যালেরিয়া পরীক্ষার (র্যাপিড ম্যালেরিয়া টেস্ট) করছেন তিনি

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গৃহীত রাজ্যের একটি স্বাস্থ্য পর্যালোচনা , নিজেদের রিপোর্টে পরিষেবার সহজলভ্যতা ও পরিষেবা প্রদান — দুইদিক থেকেই ওই রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছে। রিপোর্ট দেখাচ্ছে, ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে ভারতীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানের নিরিখে রাজ্যে, ৩,১৩০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৭৬৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ও ৮৭টি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘাটতি আছে। রাজ্যে প্রতি এক লাখ মানুষ পিছু চিকিৎসক মাত্র ৬ জন, হাসপাতালের শয্যা ২৭টি, ১ জন পরীক্ষাগার সহায়ক (ল্যাব টেকনিশিয়ান) আর ৩ জন নার্স। এছাড়াও, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ক্ষেত্রে ৮৫ শতাংশ পদই শূন্য পড়ে রয়েছে।

এক দশক আগে যা অবস্থা ছিল, সেই তুলনায় এখনও বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। ঝাড়খণ্ড অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩-১৪ বলছে, রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাব আছে ৬৫ শতাংশ, উপকেন্দ্রের অভাব ৩৫ শতাংশ আর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাব ২২ শতাংশ। রাজ্যে বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য আধিকারিকের অভাব একটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রসূতি বিশেষজ্ঞ, স্ত্রীরোগ তথা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে ৮০-৯০ শতাংশ।

আজও রাজ্যের এক চতুর্থাংশ মহিলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে সন্তান প্রসব করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না আর প্রয়োজনের তুলনায় ৫,২৫৮ জন চিকিৎসকের অভাব রাজ্যে। ৩.২৯ কোটি জনসংখ্যা (জনগণনা ২০১১) সম্বলিত এই রাজ্যে, গোটা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসক আছেন মাত্র ২,৩০৬ জন।

এমন অসম স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামোয় স্বাভাবিকভাবেই আরএমপিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করেন। জ্যোতি বাড়িতে সন্তান প্রসব করান, জন্ম-পরবর্তী যত্নের ব্যবস্থা নেন, এবং গর্ভবতী মহিলাদের আয়রন ও ক্যালসিয়াম পরিপূরক সরবরাহ করেন। ছোটোবড়ো সব ধরনের সংক্রামক রোগ এবং শারীরিক আঘাত সামাল দেন তিনি, এবং আপৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবাও তিনিই দিয়ে থাকেন। রোগ খুব জটিল হলে তিনি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন, সেখানে নিয়ে যাওয়ার গাড়ির ব্যবস্থাও করে দেন বা সরকারি নার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

*****

ঝাড়খণ্ড গ্রামীণ চিকিৎসক সঙ্ঘের সদস্য, বীরেন্দ্র সিংয়ের হিসেব মতো, পশ্চিম সিংভূমে ১০,০০০ আরএমপি কাজ করেন। তাঁর কথায়, “আনন্দপুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো নতুন কেন্দ্রগুলিতে একজনও চিকিৎসক নেই। এই কেন্দ্রগুলি শুধুমাত্র নার্সদের দ্বারাই পরিচালিত। জ্যোতির মতো আরএমপিরাই গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য করেন অথচ তাঁরা সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য বা সমর্থন পান না। তাঁরা কিন্তু অঞ্চলের মানুষদের পরিস্থিতি বোঝেন কারণ তাঁরা তাঁদের সঙ্গেই থাকেন। জনগণের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে। তাঁদের কি আদৌ অবজ্ঞা করা যায়?”

বাঁদিকে: হেরতা গ্রামের সুসারি টোপ্পো বললেন, ‘আমার পেটে খুব ব্যথা করছিল আর রক্তপাত হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিকে খবর দিলাম।’ মাঝখানে: ‘জ্যোতি মাঝরাতেও দূরদূরান্তে পৌঁছে যান আমাদের মতো মেয়েদের সাহায্য করতে।’ ডানদিকে: আনন্দপুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

হেরতা গ্রামের মেয়ে, ৩০ বছর বয়সী, সুসারি টোপ্পো জানালেন যে ২০১৩ সালে তিনি প্রথমবার সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর হঠাৎ তাঁর পেটে বাচ্চাটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। “আমার পেটে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা শুরু হয় আর তার সঙ্গে চলে রক্তপাত। আমরা সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিকে খবর দিই। ও আমাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত আর পরের সারাটা দিন। ওই সময়ের মধ্যে, প্রতিদিন তিনটি করে মোট ছয় বোতল স্যালাইন দেয় ও আমাকে। তারপর, শেষে আমার স্বাভাবিক প্রসব হয়।” এই কাজের জন্য জ্যোতি ৫,৫০০ টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু সুসারির কাছে ছিল মাত্র ৩,০০০ টাকা। সুসারি জানালেন যে বাকি টাকা পরে নিতে রাজি হয়ে যান জ্যোতি।

হেরতা গ্রামেই ৩০ বছর বয়সী এলিসাবা টোপ্পো নিজের তিন বছর আগের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তাঁর কথায়, “আমার স্বামী যাথারীতি মদে চুর ছিল আর আমি রাস্তার অবস্থা খারাপ বুঝে হাসপাতালে যেতে রাজি হচ্ছিলাম না। বাড়ি থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে বড়ো রাস্তা অবধি আসতেও মানুষকে মাঠ-ঘাট, কাঁচা নর্দমা পেরতে হয়।”

রাতের দিকে যখন এলিসাবা মাঠের ধারে প্রস্রাব করতে যান তখন তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয়। আধ ঘণ্টা পর বাড়ি পৌঁছালে তাঁর শাশুড়ি তাঁর পেটে মালিশ করে দেওয়ার পরও ব্যথা কমেনি। “তখন আমরা জ্যোতিকে ডাকলাম। ও এসে ওষুধ দিল আর ওর জন্যই আমার যমজ বাচ্চা দুটোর বাড়িতেই স্বাভাবিক প্রসব হল,” বললেন তিনি।

শিরার ভিতর নির্বিচারে তরল (স্যালাইন) ঢোকানোর ব্যাপারে বদনাম আছে আরএমপিদের। প্রতীচী রিপোর্ট বলছে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে যে কোনও রোগের জন্য নির্বিচারে স্যালাইন ব্যবহার করেন আরএমপিরা। এই সমীক্ষা অনুসারে, স্যালাইন যে কেবল অপ্রয়োজনীয় আর ব্যয় সাপেক্ষ তা-ই নয়, এর ক্ষতিকারক দিকও আছে। “যে ‘চিকিৎসকদের’ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, তাঁরা সবাই দাবি করেন যে স্যালাইন ছাড়া কোনও চিকিৎসা করাই সম্ভব নয় কারণ স্যালাইন শরীরে রক্ত আর পুষ্টি বাড়িয়ে দ্রুত আরোগ্য সম্ভব করে,” জানাচ্ছে এই রিপোর্ট।

তাঁর কাজটি ঝুঁকির হলেও জ্যোতির ভাগ্য ভালো। তাঁর দাবি, ১৫ বছরের কর্ম জীবনে তিনি কখনও বিফল হননি। “কোনও রোগীকে নিয়ে আমার এতোটুকুও সন্দেহ দেখা দিলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে মনোহরপুর ব্লক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। দরকারে আমি মমতা বাহন ডাকতে সাহায্য করি, অথবা একজন সরকারি নার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিই,” তিনি বললেন।

বাঁদিকে: বোরটিকায় নিজের বাড়িতে রোগী দেখছেন জ্যোতি। একটি শিশুকে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক দিচ্ছেন তিনি

জ্যোতি মনের জোরেই তাঁর এই দক্ষতা অর্জন করেছেন। নিজের বাবার মৃত্যুর সময়ে তিনি সেরেঙ্গদায় একটি সরকারি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তেন। এই মৃত্যু তাঁর পড়াশুনায় ছেদ টানার সম্ভবনা তৈরি করে। “শহর থেকে আসা এক মহিলা তখন আমাকে কাজ দেওয়ার নাম করে পাটনা নিয়ে গিয়ে এক চিকিৎসক দম্পতির বাড়িতে রেখে আসে। আমার কাজ ছিল ঘর ঝাড়পোঁছ করা। একদিন আমি সেখান থেকে পালিয়ে গ্রামে ফিরে আসি,” জ্যোতি স্মৃতিচারণ করছিলেন।

এরপর তিনি আনন্দপুর ব্লকের চারবান্দিয়া গ্রামে, একটি কনভেন্ট স্কুলে আবার লেখাপড়া শুরু করেন। তাঁর কথায়, “সেইখানে সিস্টারদের ডাক্তারখানায় কাজ করতে দেখে আমি নার্সের কাজ করার আনন্দ আর পরিতৃপ্তি প্রথমবার অনুভব করি,” তিনি বললেন। আমি আর তারপর পড়াশুনা চালাতে পারিনি। ভাই কোনও রকমে ১০,০০০ টাকা জোগাড় করে দেন বলে আমি অ্যালোপ্যাথিক গ্রামীণ চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে।” তাছাড়াও তিনি ঝাড়খণ্ড গ্রামীণ চিকিৎসক সঙ্ঘ থেকে একটি শংসাপত্রও লাভ করেন। কিরিবুরু, চাইবাসা, ও গুমলার বেসরকারি হাসপাতালের প্রতিটিতে দুই তিন মাস করে চিকিৎসকদের সহায়তা করে গ্রামে ফিরে এসে নিজে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে শুরু করেন।

জরনতি হেমব্রম নামে যে সরকারি নার্স হেরতা পঞ্চায়েতে কাজ করেন, তিনি জানালেন, “বাইরে থেকে এসে এই অঞ্চলে কাজ করা কঠিন। জ্যোতি প্রভা গ্রামেই কাজ করেন বলে মানুষের উপকার হয়।”

জ্যোতির কথায়, “সরকারি নার্সরা মাসে একদিন গ্রামে আসেন বটে, কিন্তু আস্থা নেই বলেই মানুষ ওদের কাছে চিকিৎসার জন্য যায় না। এখানকার মানুষ লেখাপড়া জানে না। সুতরাং ওষুধের চেয়ে মানুষের কাছে আস্থা আর ভালো ব্যবহারটাই অনেক বড়ো হয়ে দাঁড়ায়।”

পারি এবং কাউন্টার মিডিয়া ট্রাস্টের গ্রামীণ ভারতের কিশোরী এবং তরুণীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দেশব্যাপী রিপোর্টিং প্রকল্পটি পপুলেশন ফাউন্ডেশন সমর্থিত একটি যৌথ উদ্যোগের অংশ যার লক্ষ্য প্রান্তনিবাসী এই মেয়েদের এবং সাধারণ মানুষের স্বর এবং যাপিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অত্যন্ত জরুরি বিষয়টিকে ঘিরে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা ।

নিবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করতে চাইলে zahra@ruralindiaonline.org – এই ইমেল আইডিতে লিখুন এবং সঙ্গে সিসি করুন namita@ruralindiaonline.org – এই আইডিতে।

অনুবাদ: চিলকা